L’Ademe a étudié l’impact de la logistique dans sa définition la plus large, intégrant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des marchandises, de la production au stockage, du conditionnement à la livraison, en incluant également les déplacements des consommateurs.

Sur ce périmètre, les chiffres sont éloquents :

employées en France

multiplication du transport intérieur de marchandises par habitant depuis 1960

tonnes.kilomètres par habitant par an en 2022

millions de mètres carrés d’entreposage en France

de l’artificialisation des sols en moyenne sur la période 2010-2019 (6 % en 2019)

La logistique représente aujourd’hui 63 MtCO2eq émises en France, soit 16 % des émissions nationales et quasiment le double des estimations souvent avancées (73% pour le transport, 14% pour les déplacements des consommateurs, 7% pour les emballages et 6% pour le stockage).

Aujourd’hui, chaque aliment ou boisson consommé en France a généré en moyenne 1 400 kilomètres de transport sur le territoire.

Pour l’Agence de la transition écologique, si la logistique doit contribuer aux objectifs nationaux de baisse de 55 % des émissions de gaz à effet de serre nettes en 2030 par rapport à 1990, de neutralité carbone à horizon 2050, ou encore au respect des objectifs « zéro artificialisation nette » en 2050, ce sont bien les modèles logistiques dans leur globalité qu’il faut transformer.

La transition énergétique, nécessaire mais pas suffisante

Le levier de la transition énergétique des véhicules est indispensable pour l’Ademe, bien qu’insuffisant à lui seul pour atteindre les objectifs précités. La part de marché des poids lourds électriques était de 1,4 % en 2024, et doit atteindre 46 % en 2030 selon les objectifs du projet de Stratégie Nationale Bas Carbone 3 (SNBC3). Cet effort considérable encore à faire d’ici cinq ans, est vu comme « un risque important de ne pas tenir les objectifs de décarbonation » via ce levier pour l’agence, qui privilégierais une approche multi-carburants.

Si la transition énergétique ne doit pas être l’alpha et l’omega de la décarbonation de la logistique, l’Ademe préconise d’activer conjointement les leviers du report modal, de l’optimisation des flux, de l’augmentation du remplissage des véhicules, de l’efficacité énergétique des véhicules et des entrepôts et de la réduction des emballages.

Le report modal à la rescousse

Depuis le milieu du 20ème siècle, l’Ademe constate un développement très important du mode routier par rapport au ferroviaire et au fluvial, qui étaient prédominants jusqu’alors. Le transport de marchandises par habitant a été multiplié par 2,4 depuis 1960 pour atteindre 5.000 tonnes.kilomètres par habitant en 2022. « L’augmentation de la part modale du routier est moins due à un écroulement des autres modes qu’à une explosion des flux transportés par la route ».

L’explosion du e-commerce, qui a fait passer l’organisation logistique d’un modèle de livraison massifiée dans des commerces physiques à un modèle de livraisons individuelles aux consommateurs à domicile, a mené à un éclatement des flux. Cette évolution explique à la fois le recours encore privilégié à la route mais aussi les 46% d’augmentation du nombre de VUL en circulation entre 1990 et 2016.

Selon le projet de SNBC3, la part modale du fret ferroviaire doit passer de 8,9% en 2024 à 18% en 2030. Là encore, l’Ademe doute de l’atteinte de ces objectifs ambitieux sans nouvelles mesures exceptionnelles. Elle incite donc les acteurs de la filière et les pouvoirs publics à sensibiliser et former les transporteurs et les chargeurs, à améliorer les infrastructures de transport et les outils numériques d’aide au report modal et à renforcer l’attractivité des offres.

Une nécessaire optimisation des flux

L’optimisation des flux, qui pour l’Ademe comme pour Mixenn, intègre l’optimisation des plans de transport, la mutualisation et la massification, permet de réduire le nombre de trajets effectués, de réduire les distances parcourues ou d’améliorer l’emport moyen de chaque véhicule. Pour l’agence, ces optimisations ne doivent pas uniquement être appréhendées à l’échelle d’une seule entité (qui a souvent une incitation naturelle à optimiser ses chargements) mais bien à l’échelle d’une chaîne logistique globale, en prenant en compte transporteurs, commissionnaires, chargeurs et consommateurs. Cette optimisation doit s’appuyer sur la bonne utilisation d’outils numériques et d’intelligence artificielle mais aussi sur des infrastructures physiques adaptées.

Pour contrer les appréhensions des entreprises notamment en termes de concurrence, l’Ademe appelle à l’intervention de l’Etat et des collectivités, notamment en termes réglementaires, pour encourager les économiques d’échelle, les effets de réseau et la mutualisation, notamment sur le dernier kilomètre.

Des modes de consommation à questionner

L’Ademe rappelle qu’en 2023, le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) indiquait déjà la nécessité de mettre en place des mesures de sobriété dans le transport intérieur de marchandises pour au moins 7MtCO2eq pour atteindre les objectifs de 2030, dont 6MtCO2eq « restaient à documenter et n’étaient pas atteignables sans inflexion forte ».

Le volume annuel de consommation par personne est quatre fois plus élevé en 2023 qu’en 1860. Si les enquêtes d’opinion démontrent l’aspiration des Français à ralentir (82%) ou qu’ils pensent que « les gens consomment trop » (82%), ils ne sont que 28% à penser qu’ils consomment trop eux-mêmes. Le signe, pour l’Ademe, de la contradiction dans laquelle la société française se situe par rapport à son mode de vie et ses attentes.

Là encore, l’exemple du e-commerce est frappant. Le fret aérien est en hausse de 10,3 % sur le corridor Europe-Asie en un an en 2024 et a atteint un nouveau record de trafic, notamment du fait du commerce en ligne. Shein et Temu, dont l’essentiel des marchandises est acheminé en avion depuis la Chine, représentent 22% des colis livrés par La Poste en 2024. Ce chiffre monte à 43% en intégrant Amazon.

L’agence prend aussi en exemple la logistique de l’eau en bouteille, responsable de 3MtCO2eq à elle seule, intégrant le transport et la fabrication des emballages.

L’avis de l’Ademe est aussi l’occasion de questionner la nécessaire réindustrialisation, intéressante en termes d’émissions de gaz à effet de serre s’il s’agit de remplacer les importations plutôt que de créer de nouvelles filières d’exportations. Ainsi, si tous les Français consommaient en circuits courts pour leur alimentation, les distances de transport de l’agroalimentaire pourraient être réduites de 70%. De la même manière, un jean importé d’Asie parcourt jusqu’à 65.000km, contre 10.000 pour un jean français.

Pas de décarbonation de la logistique sans refonte des modèles d’affaires

L’Ademe préconise aux entreprises de construire une stratégie de décarbonation robuste et compatible avec les Accords de Paris. Pour l’agence, l’élaboration et la mise en œuvre de cette stratégie doit préférablement se faire dans le cadre d’une transformation profonde du modèle d’affaires de l’entreprise et implique dans une participation directe de la direction générale de l’entreprise.

Si elles sont seules à porter la stratégie de décarbonation de la logistique, les directions RSE ou de la direction supply chain risquent de se retrouver en tension avec les autres objectifs de l’entreprise.

Un enjeu d’urbanisme et d’aménagement

L’aménagement du territoire est aussi questionné. Pour l’agence, il s’agit aussi de réduire les distances en rapprochant les points de distribution des consommateurs. Cet enjeu vient questionner les modèles actuels d’aménagement commercial du territoire, en favorisant les petits commerces de centre-ville au détriment des zones commerciales situées en périphérie. La nécessaire « recomposition des fonctions commerciales des périphéries en faveur des centres-villes et des espaces interstitiels implique de changer de paradigme en se concentrant sur les enjeux logistiques et les modes de vie des consommateurs. »

Ces enjeux d’aménagement questionnent aussi le bon positionnement des sites logistiques pour optimiser les chaînes globales. Lorsqu’il est bien pensé (bien situé et bien dimensionné), l’immobilier logistique permet d’optimiser les chaînes logistiques en facilitant le recours à la massification ou en conservant de la marchandise à proximité de son lieu de distribution : un entrepôt embranché sur le réseau ferroviaire facilite le recours à ce mode, un centre de distribution en bordure de centre-ville permet de faciliter la mutualisation ou les tournées en cyclologistique…

Là encore, l’Ademe en appelle aux pouvoirs publics : le placement judicieux de l’immobilier logistique implique une bonne connaissance du foncier disponible ainsi qu’un volontarisme des territoires dans la mise à disposition d’emplacements adaptés.

Encore des progrès à faire pour les instances publiques

Pour l’ensemble de ces leviers, l’agence préconise donc une mobilisation renforcée des politiques publiques.

« La Stratégie nationale logistique publiée en 2022, même si elle représente une réelle avancée en matière de planification et de transition du secteur par rapport aux décennies précédentes, demeure toutefois insuffisante pour atteindre les objectifs nationaux de transition écologique ».

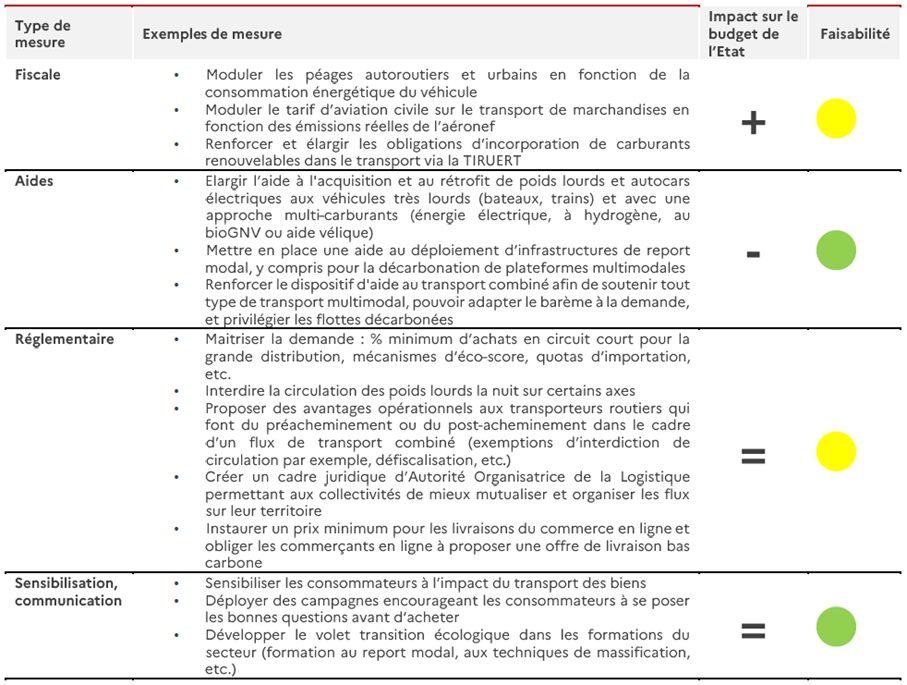

L’Ademe finit ainsi son « avis d’expert » par des propositions fiscales, réglementaires, financières ou de sensibilisation pour réussir la nécessaire transformation des modèles logistiques actuels.