Report modal vers le fluvial

Le transport fluvial est un mode de transport qui utilise les voies navigables intérieures (rivières, canaux et fleuves) pour le déplacement de marchandises et de passagers. Il s’effectue à l’aide de bateaux spécifiques comme les péniches, les barges ou les convois fluviaux.

Le transport fluvial de marchandises en France joue un rôle important dans la logistique nationale, bien qu’il reste minoritaire par rapport au transport routier.

Un réseau dense mais sous-exploité

La France dispose du plus grand réseau navigable d’Europe avec environ 8 500 km de voies d’eau (rivières, canaux et fleuves navigables). Cependant, seuls 6 700 km sont réellement exploités pour le transport de marchandises. Les principaux axes sont :

- La Seine (liaison entre Le Havre, Rouen et Paris)

- Le Rhône et la Saône (liaison entre Lyon et Marseille)

- Le bassin du Nord (reliant la France à la Belgique et aux Pays-Bas via l’Escaut)

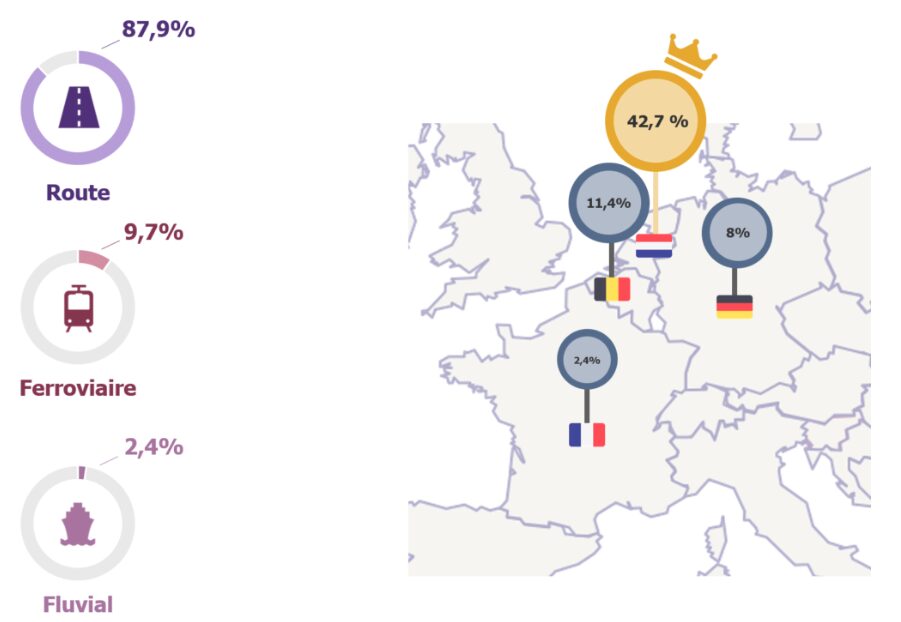

Part des modes de transport en France et part modale du fluvial aux Pays bas, en Belgique, en Allemagne et en France (en Mds T.Km)

Le transport fluvial représente seulement 2,4 % des tonnes.kilomètres transportées en France. Aux Pays-Bas, champion européen, cette part atteint près de 43 %.

En 2023, le fret fluvial a connu une baisse d’environ 10 % en volume et en tonnes-kilomètre (t.km) par rapport à 2022. Toutefois, certains segments stratégiques ont enregistré une forte progression, notamment la logistique urbaine, et le trafic de conteneurs maritimes, en hausse de 2 % sur l’axe Seine.

Le transport fluvial dans la logistique urbaine

Avec la congestion routière croissante et les enjeux environnementaux en ville, le transport fluvial devient une solution de plus en plus pertinente pour la logistique urbaine. Il permet d’acheminer des marchandises directement au cœur des grandes villes en utilisant les fleuves et canaux comme alternatives aux routes saturées. Le transport fluvial à augmenté de plus de 40 % en Île-de-France en 2023. Le fluvial a été un atout clé pour maitriser l’empreinte carbone des Jeux de Paris 2024. Voies Navigables de France, l’opérateur national de l’ambition fluviale, et ses partenaires se sont ainsi mobilisés pendant plusieurs mois pour la préparation de cet évènement planétaire.

Décongestion de la ville, performances environnementales, absence de nuisances, la filière dispose de multiples atouts pour répondre à la transition écologique des entreprises et des agglomérations. L’activité a été multiplié par 2,2 en 5 ans et se développe sur l’ensemble des bassins : Paris, Strasbourg, Lyon, Toulouse et bientôt à Rouen et Mulhouse.

Types de marchandises transportées

Le fluvial est principalement utilisé pour des marchandises massifiées comme :

- Les matériaux de construction (sables, graviers, ciment)

- Les produits agricoles (céréales, engrais)

- Les hydrocarbures et produits chimiques

- Certains conteneurs (notamment sur la Seine et le Rhône)

Les filières BTP et céréales restent les filières principales du fluvial français et pèsent environ pour les deux tiers des marchandises transportées.

Avantages du transport fluvial

Les atouts du transport fluvial sont nombreux :

- Faibles émissions de CO2 : le transport fluvial émet jusqu’à cinq fois moins de CO2 que le transport routier pour 1 tonne transportée

- Faibles nuisances sonores : le transport fluvial est un mode de transport silencieux

- Économie d’énergie : pour la même quantité de marchandise transportée, un bateau fluvial consomme trois à quatre fois moins d’énergie qu’un camion.

- Diminution du trafic routier : Un convoi poussé de 4 400 t (264 EVP) remplace 220 camions de 20 tonnes sur la route.

- Capacité : les volumes et charges transportés par voie d’eau sont très supérieurs à ceux qui peuvent l’être par les autres modes de transport de fret.

- Fiabilité : grâce à son réseau et à son maillage, le réseau offre une disponibilité maximale sans embouteillage. Les livraisons par voie fluviale respectent les délais, même au cœur des agglomérations.

- Simplicité d’utilisation : l’utilisation de la voie d’eau évite les pertes de temps en formalités administratives pour du transport exceptionnel ou la préparation d’itinéraires. Le transport fluvial permet également de stocker en même temps de grandes quantités de marchandises. C’est sa fonction de stock flottant.

- Sécurité : les accidents sont particulièrement rares sur la voie d’eau. Le vol ou la dégradation des marchandises sont réduits au minimum.

- Coût : pour les marchandises pondéreuses, le transport fluvial est la solution la moins coûteuse.

Freins au développement du transport fluvial en France

Le développement du transport fluvial en France est entravé par plusieurs freins.

Contraintes infrastructurelles et techniques

- Un réseau vieillissant et sous-investi : De nombreuses voies navigables nécessitent des travaux de modernisation et d’entretien. Certaines infrastructures (écluses, ponts, canaux) sont obsolètes ou en mauvais état. Toutes les grandes zones économiques françaises ne sont pas bien desservies par le réseau fluvial.

- Un manque d’interconnexion avec d’autres modes de transport : Les plateformes multimodales (liaisons entre fleuve, rail et route) sont insuffisantes, ce qui limite la compétitivité du fluvial par rapport aux autres modes de transport.

Contraintes économiques et financières

- Des coûts d’investissement élevés : Le transport fluvial nécessite des infrastructures coûteuses (entretien des voies, modernisation des écluses, construction de ports intérieurs).

- Une rentabilité souvent limitée : En raison de la faible densité du réseau et des coûts de maintenance, le transport fluvial peine à concurrencer la route et le rail sur le plan économique.

Contraintes réglementaires et administratives

- Des réglementations contraignantes : Le transport fluvial est soumis à des normes strictes, notamment en matière environnementale, qui peuvent complexifier son développement.

- Une gestion parfois complexe : Plusieurs acteurs interviennent dans la gestion des voies navigables (VNF, collectivités, État, UE), ce qui peut ralentir la prise de décisions et la mise en œuvre des projets.

Contraintes environnementales et climatiques

- Le changement climatique : Les périodes de sécheresse ou de crues de plus en plus fréquentes affectent la navigabilité de certains cours d’eau. Un niveau d’eau trop bas ou trop haut peut interrompre temporairement le trafic.

- L’impact écologique des infrastructures : La construction et l’entretien des voies fluviales peuvent poser des problèmes environnementaux (modification des écosystèmes, artificialisation des berges).

Contraintes liées à la compétitivité et aux mentalités

- Une concurrence rude avec le transport routier et ferroviaire : Le transport routier reste dominant en raison de sa rapidité, de sa flexibilité et de son coût souvent plus compétitif.

- Un manque de sensibilisation et de formation : De nombreux acteurs économiques ne connaissent pas bien les atouts du transport fluvial, et la formation des professionnels de la navigation fluviale est parfois insuffisante.

- Une modernisation technologique encore lente : L’innovation dans le secteur (barges autonomes, motorisation propre) est en développement mais reste limitée par rapport à d’autres modes de transport.

En dépit de ces freins, le transport fluvial présente de nombreux avantages (écologique, capacité de charge importante, faible consommation énergétique) et bénéficie de certains projets de relance, comme le Canal Seine-Nord Europe. Cependant, son développement nécessitera des investissements massifs et une meilleure coordination avec les autres modes de transport.

Le transport fluvial en Bretagne

Le transport fluvial en Bretagne est aujourd’hui très limité et essentiellement tourné vers le tourisme et les loisirs, plutôt que le transport de marchandises. Voici un état des lieux des voies navigables en Bretagne et des défis liés à leur exploitation.

Un réseau fluvial historique mais peu utilisé pour le fret

Le réseau fluvial breton est constitué principalement de canaux construits à partir du XVIIe siècle pour des raisons stratégiques et économiques. Les principales voies navigables sont :

- Le canal de Nantes à Brest (364 km)

- La Vilaine (de Redon à Rennes)

- Le Blavet (reliant Pontivy à Lorient)

- Le canal d’Ille-et-Rance (entre Rennes et Dinan, reliant la Vilaine à la Manche)

Un usage principalement tourné vers le tourisme

Aujourd’hui, l’essentiel de l’activité fluviale en Bretagne est dédié aux loisirs, avec :

- Le tourisme fluvial : Péniches et bateaux de plaisance attirent de nombreux visiteurs, notamment sur le canal de Nantes à Brest et la Vilaine.

- Les événements et initiatives locales : Des projets de valorisation des voies d’eau sont régulièrement mis en place pour promouvoir le patrimoine et dynamiser les territoires comme les travaux des quais de la Vilaine de Rennes

Le transport de marchandises est quasi inexistant en raison de plusieurs obstacles, notamment la faible profondeur des canaux, la taille réduite des écluses, et la nécessité de moderniser les infrastructures.

Les principaux freins au développement du transport fluvial en Bretagne

- Un réseau inadapté au fret moderne : Contrairement à la Seine ou au Rhône, les canaux bretons ne permettent pas la circulation de grands bateaux ou convois fluviaux.

- Un manque d’investissement : L’entretien des voies navigables est coûteux et n’est pas une priorité pour les pouvoirs publics, qui favorisent d’autres modes de transport.

- Une concurrence avec le transport routier et maritime : La Bretagne étant une péninsule, le transport maritime (ports de Brest, Lorient, Saint-Malo…) est plus adapté au transport de marchandises à grande échelle.

- Des difficultés environnementales : Le réseau souffre parfois d’envasement et de manque d’eau en été, ce qui complique encore plus son utilisation pour le transport de fret.

Ressources

Les Voies Navigables de France : https://www.vnf.fr/vnf/